きらり。9号の「障がいを知ろう」コーナーでは、児童期 、思春期 の発達障害 を特集しています。

現れやすい特性、家族ができる対応、自分でできる対応を具体的にお伝えしています。

また、

学校生活が始まると現れやすくなる 二次障害 の説明や、いじめ 、不登校 のことも特集しています。

家族だけでは解決しにくい問題がでてきやすいので

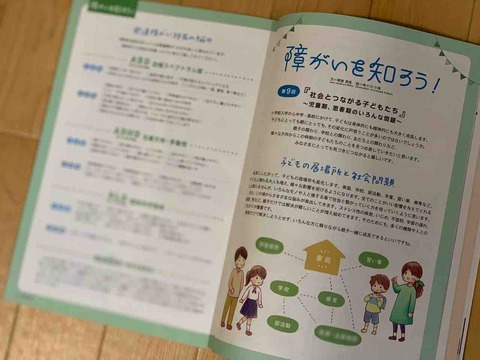

どうほかの支援機関と協力していくか、が大切になってきます。

支援機関も1つではありません。

専門機関のほかに、NPOや自助活動などにも頼りながら進めていくことで、

解決の糸口が見つかりやすくなります。

わたし自身も

小学生の時にいじめを体験、

鬱になってからは引きこもり期間もあります。

体験したからこそ、できることがあります。

#不登校支援 を家庭教師として行ったり

#カウンセリング をしたり

#学習支援 をしたり、

関わり方にはさまざまな方法があります。

この時期に親がしてしまいがちなことは、

成績、学習の遅ればかりに注目してしまいがちになること。

発達障害の子どもたちは、定型に比べると成長がゆっくりです。

精神年齢は、実年齢の3分の2、とも言われています。

子どもの心の成長やケアをまずは第1にすることが、二次障害や不登校の予防になります。

#学習 の遅れは、ゆっくりでも大丈夫。

ちゃんと追いつける年齢がやってきます。

焦りすぎないで、年齢に合わせながら進んでいきましょう。

当事者として言えることは

#二次障害 になったら、もっともっと大変だということ。

本人もですが、家族もとても辛い思いをします。

なにごとも、予防が大切。

心のケア、

一人で、ではなく、みんなでしていきたいですね。

ご注文はこちらから

コメント